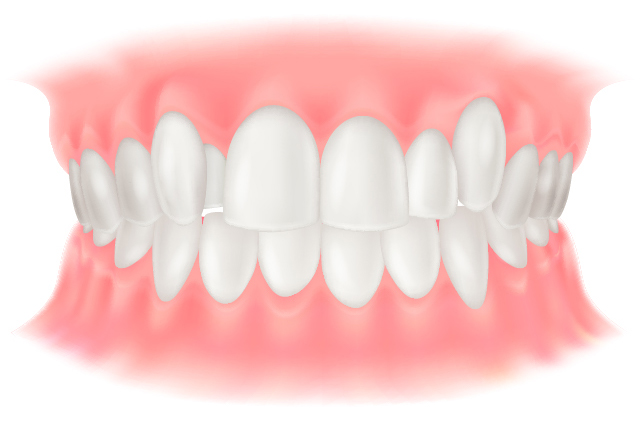

叢生とは、歯が顎のスペースに収まりきらず、互いに重なり合って生えている状態を指します。歯並びの乱れの一種で、「八重歯」や「乱ぐい歯」とも呼ばれます。

歯のガタガタ(叢生)

歯のガタガタ(叢生)

叢生とは、歯が顎のスペースに収まりきらず、互いに重なり合って生えている状態を指します。歯並びの乱れの一種で、「八重歯」や「乱ぐい歯」とも呼ばれます。

顎の大きさと歯のサイズの不調和

もっとも一般的な原因は、顎の大きさに対して歯が大きすぎることです。近年、現代人の顎は小さくなる傾向がありますが、歯の大きさ自体は変化していないため、歯が並ぶスペースが不足し、結果として重なって生えてしまいます。

遺伝的要因

叢生は遺伝的な要素も強く、家族に同様の歯並びがある場合、子どもにも似た傾向が見られることがあります。顎や歯の大きさ、形などが親から子へ引き継がれるためです。

生活習慣や口腔習癖

やわらかい食事が中心となっている現代の食生活では、顎の発達が十分に行われず、叢生の原因となることがあります。また、指しゃぶりや舌を前に出す癖(舌癖)などの口腔習癖も歯列の乱れを引き起こす要因となります。

もっとも一般的な治療法で、歯を徐々に理想的な位置へ移動させて歯並びや噛み合わせを改善します。以下のような装置を用います。

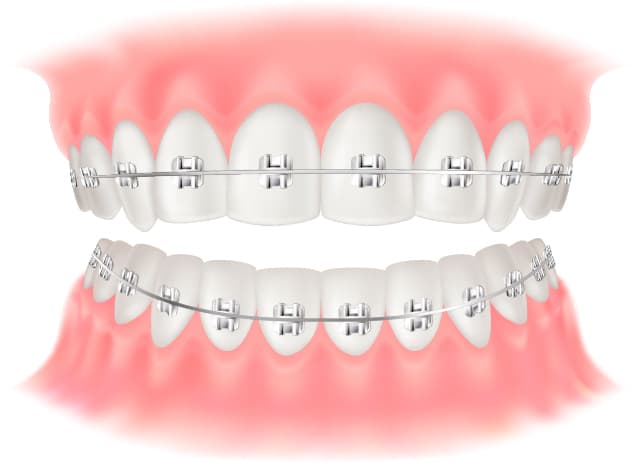

ブラケット矯正(表側)

歯に金属またはセラミック製のブラケットを装着し、ワイヤーで歯を動かします。高い精度で多くの症例に対応可能です。

マウスピース矯正

透明なマウスピースを用いて少しずつ歯を動かす方法で、見た目が気になる方に人気です。ただし、重度の叢生には適応が限られる場合があります。

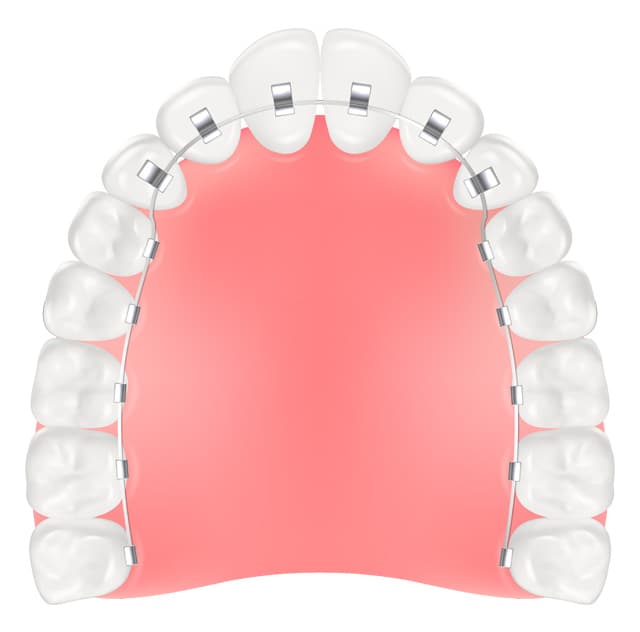

舌側矯正(裏側矯正)

歯の裏側に装置を装着するため、外見からはほとんど見えません。見た目を重視する方に適していますが、装着初期には発音しづらさを感じることがあります。

※当院では現在、舌側矯正の適用はありません。

顎のスペースが不足している場合、小臼歯などを抜歯し、歯を並べるためのスペースを確保します。治療計画によっては非常に有効な選択肢です。

重度の叢生では、矯正だけでは対応できないこともあります。顎の骨の幅を調整する外科的処置や、過剰歯の抜歯を行うことがあります。これらの治療は矯正歯科医と口腔外科医の連携のもとに実施されます。

メリット

デメリット

必ずしも治療が必要というわけではありませんが、見た目の問題だけでなく、むし歯・歯周病のリスクや、顎関節への負担、発音・咀嚼機能への影響などを考慮すると、将来的なトラブルを予防する意味でも治療が推奨されることが多いです。まずは専門医による診断を受けて、必要性を判断することが大切です。

一般的には1年半〜3年ほどかかることが多いですが、症状の程度や使用する装置、患者さんの年齢や協力度によって変わります。治療前の精密検査とカウンセリングの際に、ある程度の目安が提示されます。

叢生の程度や顎のスペースによって異なります。軽度の場合は非抜歯で対応可能なこともありますが、歯をきれいに並べるためのスペース確保が必要な場合には、抜歯(主に小臼歯)が選択されることがあります。抜歯が必要かどうかは精密検査に基づき、慎重に判断されます。

軽度〜中等度の叢生であれば、マウスピース矯正でも対応可能です。ただし、重度の叢生や複雑な歯の移動が必要な場合には、ワイヤー矯正や抜歯を伴う治療の方が適している場合もあります。

顎の成長が活発な子ども時代(小学生〜中学生)は、骨格の調整がしやすく、非抜歯で対応できる可能性が高くなります。将来的に叢生になる可能性がある場合でも、早期に対応することで悪化を防げることがあります。気になる場合は、早めに相談されることをおすすめします。

歯の重なりにより、むし歯・歯周病のリスクが高くなるほか、正しい咬み合わせが得られず顎関節症を起こす可能性もあります。また、発音障害や顔貌への影響、肩こり・頭痛など全身への波及も懸念されます。

TOP